中国水利报丨以文化含量提升幸福指数——黑龙江铁力市勾勒人水和谐新图景

初秋天高云淡,黑土地上,稻谷金黄。地处黑龙江省小兴安岭西南麓、松花江支流呼兰河畔的铁力市,秋收在即。

“我们从4月下旬开始灌溉水稻,总共要灌7~8次,这才保障了粮食丰产。”铁力市水务局水利灌溉总站副站长李伟明指着身旁的王杨渠首水闸对记者说,灌溉工程的输水网络是灌区粮食的“生命线”。

这座守护着灌区的水工程,不但具备灌溉功能,而是成为一座集灌溉、生态、文化等功能于一体的滨水公园,既为职工增添了工作时的幸福感,也吸引着市民前来散步休闲。这是铁力市以文化为笔,为“幸福河湖”建设添上点睛之笔的生动缩影。

水利工程变身“文化体验场”

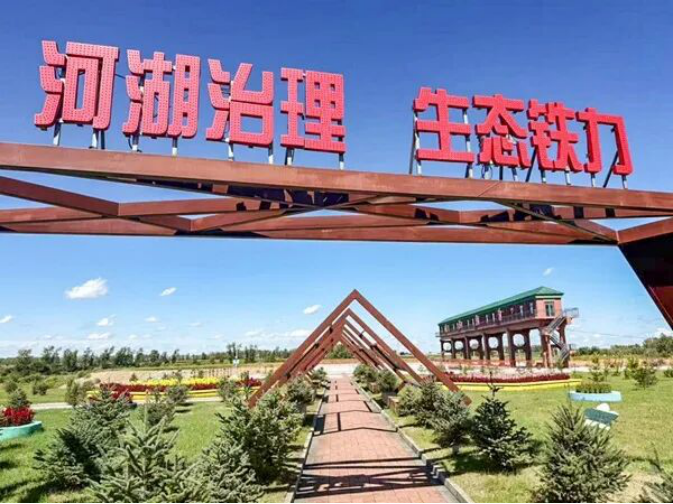

9月8日,记者来到王杨渠首。这里不是“闲人免入”的封闭管理单位,而是一个开放、雅致的文化空间。水闸南岸,钢架结构的门廊上,“河湖治理,生态铁力”八个大字在阳光下熠熠生辉。

走进文化长廊,仿佛步入一条时空隧道。展板图文并茂地串联起中国水利史的波澜壮阔和水文化的源远流长。

“以前只知道这是个放水浇地的闸口,没想到还藏着这么多学问。”“来这儿走走,看看风景,读读展板,感觉跟我们身边的这条河更亲了。”市民们已把这里当作休闲好去处。

“要提升水利工作的软实力,不能只靠口号,还要做好文化宣传,让群众在潜移默化中了解水利对社会的贡献,才能从心里支持水利工作。”铁力市水务局副局长杨昊千对记者说。

对于长年在此工作的一线水利职工来说,融入文化元素的工作环境让工作状态也发生了变化。“日常巡查管护时,看看治水先辈们的故事,能真正体会到自身岗位的价值。”负责王杨渠首日常管护的职工王单力说,职业自豪感和责任感增强了,工作更有干劲了。

水利工程变成“文化体验场”,周边群众在亲水、休憩的过程中,能直观地了解涉水知识,增进对水利工作的理解与认同。在渠首长廊读史,在河岸步道亲水……水文化不再是抽象名词,而是融入工程之美、生态之美、文化之美的美美与共的景象。

“我们在全市水利工程建设中,始终强调水工程与水文化的有机融合,提升工程的文化品位。”铁力市水务局党组书记、局长高建军向记者介绍,呼兰河铁力市段综合治理文化景观建设工程已成功入选水利部第四届水工程与水文化有机融合案例,成为全国推广的典范。

水文化激活城市发展新动能

如果说王杨渠首是一处精心打造的“盆景”,那么遍布铁力全域的水文化景观,则构成了一幅人水和谐的“全景图”。

铁力市呼兰河水利风景区位于城区中心地带,依托呼兰河防洪工程、铁甲河生态修复工程和寒带湿地而建,总面积111.5公顷,其中水域面积超过一半。

景区内的水文化公园里,荷叶点缀的水池里喷泉跃动,曲折的亲水栈道与雕花白石栏桥相连,步步皆景色;路灯灯柱及造型支架上嵌挂的水文化展板,摘录水文化相关内容,宣传“懂水、亲水、惜水”理念;市民结伴行走,时而拍照打卡,时而驻足赏景……水声、风声与笑声交织成百姓生活的幸福底色。

退休教师王老师指着眼前清澈的河水感慨:“以前岸上基本是乱石滩,一下大雨家里人晚上都睡不踏实,就怕发洪水。”昔日让沿岸居民提心吊胆的河流,正蝶变为造福百姓的“幸福湾”。

这份转变,源于铁力市系统性的规划与实践。近年来,铁力市依托呼兰河防洪治理工程项目、铁甲河可持续发展项目,建成生态廊道、生态护岸、景观绿化、生态流量控制工程等,将分散的景观带连接起来,打造高质量河湖景观集群,推进河道水利工程景观化,让呼兰河成为城市景观新地标。

水文化建设不仅提升城市品位,增进民生福祉,还拉动经济发展——优美的滨水环境和浓厚的文化氛围,提升了城市的美誉度,为文旅产业发展打下坚实的基础。在幸福河湖建设持续推进和冰雪旅游项目持续升级等因素的促进下,铁力市2025年全年接待游客量预计将突破350万人次,文旅融合发展将为铁力市经济增长注入强劲动力。

在铁力市,水早已超越生产要素和生态资源的属性,成为滋养城市精神、连接市民情感的文化纽带。当呼兰河承载着历史的记忆,当水利工程传递着人文的温度,幸福之水正融入百姓的日常生活,成为可感、可知、可亲的幸福之源。

-

扫一扫在手机打开当前页

关怀版

关怀版

中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

黑公网安备 23010302000459号

黑公网安备 23010302000459号